年間約700件以上の調査を実施します

(土壌・ガス・地下水)

全国に環境課(土壌汚染調査技術管理者)を配し、ネットワークを構築します。ボーリングマシン完備!

指定調査機関に指定されていますので、全国を対象に対応が可能です。

SS(サービスステーション)での土壌汚染に関する法律

- 土壌汚染に関する法律は「土壌汚染対策法」がありますが、この法律は特定有害物質を使用していた工場等が対象になっており、ガソリンスタンドは直接対象にはなっていません。(土壌汚染対策法4条除く)

- しかしながら、ガソリンスタンドで扱っているガソリンには特定有害物質に指定されているベンゼンと、有鉛ハイオクガソリンやバッテリー液などに含まれる鉛が対象になっていることから、不動産取引時には土壌汚染調査結果の提示が必須になっています。

- 法で定める特定有害物質には指定されていませんが、不動産取引時には油についても油膜や油臭が問題視されることが多いため、環境省から「油汚染対策ガイドライン」という参考書が出されており、油汚染に関する調査方法や、対策手法が記載されています。

- また、条例でSS廃止時に土壌汚染調査を義務付けしている行政や、自主調査であっても汚染が確認された場合に報告を義務付けている所もあります。

- タツノでは全国に専属の担当者を配置しSSの異常時には初期対応、現場対応はもちろんのこと、さらに行政対応まできめ細かい対応を実施します。詳しくは当社営業担当者にお問い合わせ願います。

【廃止時に調査を義務付けている都道府県】

(2018年4月現在)

- (1)東京都

- (2)埼玉県

- (3)香川県

- (4)愛知県

- (5)川崎市

- (6)名古屋市

- (7)さいたま市

- (8)横浜市

【汚染が確認された場合に報告義務がある都道府県】

(2018年4月現在)

- (1)三重県

- (2)岡山県

- (3)神奈川県

- (4)新潟県

土壌汚染調査の流れ

漏洩事故発生による消防署への事故報告をはじめ、土壌汚染発見から対策立案、実施にあたっては、各種の届出が必要となります。

タツノでは、長年にわたる各種申請代行業務経験により、消防署・市区役所などにおける環境行政への手続きにも精通しています。

-

地歴調査・資料調査

土壌汚染調査

概況調査および詳細調査

汚染浄化修復

バイオ・化学剤・ガス吸引

調査のご依頼

土壌試料の分析

-

定期点検

(漏えい検査管内点検)

可燃性ガス・滞油を確認

概況調査

ベンゼンが環境基準値以上を検出

詳細調査(ボーリング調査)

漏洩箇所を判定

地下水の流向・流速調査

汚染知拡散範囲・拡大方向のデータ収集

汚染範囲を特定

調査データのコンピューター解析

-

資料等の調査

対象地に関する情報を収集し、土壌汚染リスクについて資料により評価します。

- 土地利用履歴

- 有害物質等の使用および排出に関わる情報

- 水文地質状況

- 周辺環境データ

- 関係者へのヒアリング

- 消防申請書類

- タンク検査書類

- 過去のSS点検結果

-

地歴調査

土地の利用履歴・周辺環境の把握し、土壌汚染の恐れや程度、調査対象物質の特定を行います。

- 土地利用履歴

- 登記簿謄本、住宅地図、航空写真などによる試料調査

- 関係者へのヒアリング調査

- 周辺環境の把握も含めた現地踏査

-

ガス調査

調査ポイントの設定後、地下1mまでのガスを採取し、表層部のガス調査を行います。

土壌汚染対策法 環境省告示第16号に準じた捕集バッグ法にて正確な検体採取を実施します。

-

表層土調査

土地表層の土壌汚染の有無を調べる調査です。地表面の表層土壌を採取し、分析を行います。

-

ボーリング調査

概況調査(ガス調査・表層土調査)の結果、調査対象物質が検出された場合、汚染土壌が存在する可能性が高い地点で、ボーリング調査を行います。

- 深層(深さ10mまでの1m毎)

までの土壌を採取。分析 - 自社にてボーリングマシン完備

(全国に7台)

- 深層(深さ10mまでの1m毎)

-

詳細調査

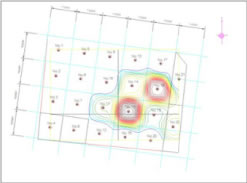

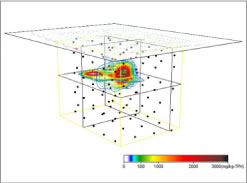

汚染範囲・深度の絞込み、及び、地下水の流向・流速を調査把握します。1本毎の井戸で流向・流速が計測でき、この調査により汚染の拡散範囲、拡大の方向推定が行えます。

(通常3~4本の井戸での調査を実施)

<汚染の3次元表示例>

浄化修復対策

汚染された土壌の浄化修復は、調査分析結果を基に現場の

状況・土質・工期など諸条件に合わせて最適な方法をご提供します。

現場担当 / 技術者による汚染実体検討会議

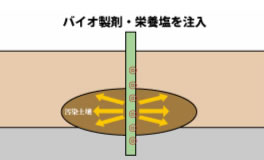

バイオレメディエーション方式

微生物を用いて油分を水と炭酸ガスに分解、役割を終えた微生物自身も土にかえり、汚染された土壌をキレイによみがえらせます。

微生物が油を食べて分解処理するため、環境への負荷が少なく、処理コストも低く抑えることができます。

断水シート

-

-

-

微生物の電子顕微鏡写真

-

油滴中の微生物

フェントン浄化方式

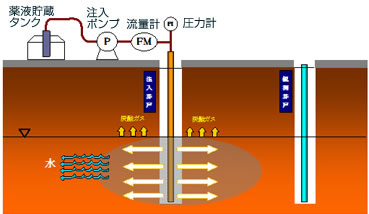

浄化溶液を土壌・地下水に注入して化学反応により、汚染物質を水と炭酸ガスに分解して浄化する方法です。

原位置で比較的短期間での浄化が可能です。

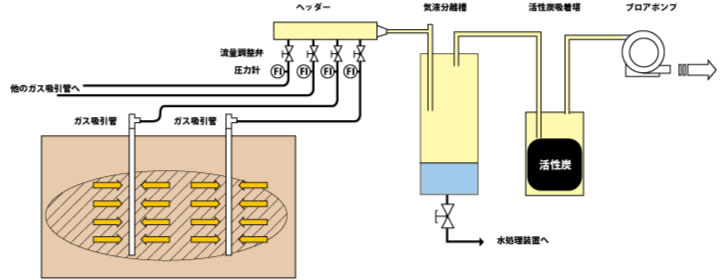

ガス吸引浄化方式

地中にガス吸引管を複数本設置して空気を吸引、気化したベンゼンを回収して浄化する方式です。

比較的簡易な設備で行えますが、ベンゼンだけ浄化するため、複合汚染の場合は他方式と組合せする必要があります。

ベンゼン浄化方式

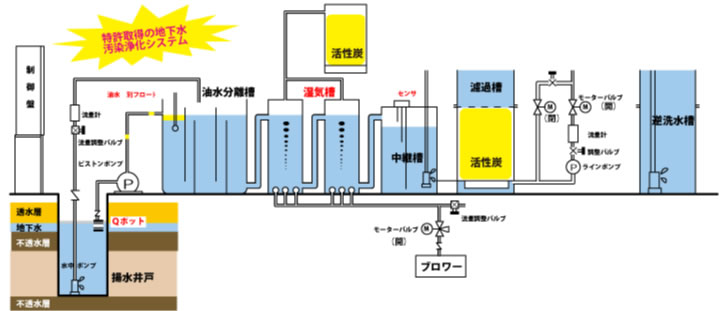

汚染した地下水を揚水して油分と水に分離して油分は回収処分、水はベンゼンを吸引・曝気した後、活性炭に吸着させます。

クリーン化された水は下水道等に放流が可能です。(下水道局への届出が必要です。)

土壌入替・熱分解方式

土壌入替(掘削除去)は大量の汚染土を短期間で処理できる方法です。汚染土壌をすべて搬出して、汚染のない良質土で埋め戻しを行います。汚染土壌はセメント等の原材料化として利用されます。

この手法は短期間で大量の土壌を浄化処理するのに最適な方法となっています。短期間で一気に相当の土量の処理が可能ですが、その分、もっともコストも大きくなるというデメリットがあります。